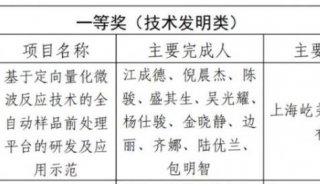

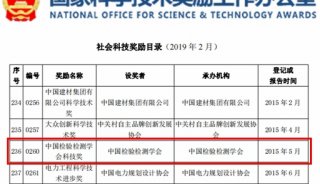

獲上海科技進步一等獎!這項成果讓百萬乳腺癌患者獲益

目前,乳腺癌是我國發病率最高的女性惡性腫瘤。根據最新流行病學數據統計,中國乳腺癌患者數量約250萬人,總體5年生存率不足80%。面對日益增長的發病人群,令人遺憾的是缺乏系統而精細的“分類而治”和規范化診治,這在一定程度大大制約了乳腺癌患者生存率的大幅度提升。

在復旦大學附屬腫瘤醫院和上海人類基因組研究中心,有著一批奮戰在基礎和臨床的科學家,他們在臨床中發現問題,進而由基礎研究者和臨床醫生共同發現破解產生的根源,并給予解決問題的“鑰匙”,再由臨床醫生在實踐中加以應用和推廣,形成可供復制推廣的策略和指南。

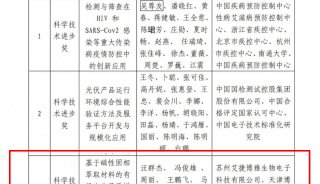

復旦大學附屬腫瘤醫院乳腺外科邵志敏團隊經過十年攻關,發表論著357篇,被Nature系列、Cell系列等期刊他引5259次;累計10項成果寫入《中國抗癌協會乳腺癌診治指南和規范》,編入NCCN等國際乳腺癌診治指南;相關研究成果在全國29省市85家以上單位推廣,使逾百萬名患者接受了規范診療而生存獲益。這一系列關于中國乳腺癌分子分型和精準治療的研究和成果日前獲頒上海市科技進步一等獎。

據悉,本周四邵志敏將在全世界上規模最大、最具影響力的美國圣安東尼奧乳腺癌大會分享這一系列重要研究成果。他也將是圣安東尼奧乳腺癌大會成立44年來首位受組委會邀請作主旨報告的中國大陸學者。

從分類到分型,攻堅最毒乳腺癌

全世界的醫學家都想提高乳腺癌的治療效果,但這依然是一項高難度的工作。“過去我們對乳腺癌的研究僅僅停留在分類的基礎上,缺乏系統而精準的分型”。邵志敏解釋說,隨著腫瘤診療全面進入精準治療時代,精準診斷、明確分型與“分類而治”已成為我們進一步提升乳腺癌療效的有力“武器”。

邵志敏團隊在明確中國乳腺癌流行病學和遺傳易感特征的基礎上,開展多項針對中國乳腺癌體細胞突變和遺傳易感變異的大規模研究,繪制出首個中國人群乳腺癌基因組圖譜,為精準診療奠定基礎。

其間,面對眾人談之色變的“最毒乳腺癌”——三陰性乳腺癌,研究團隊針對治療中“沒有靶點、治療手段少”等難點問題,發起了持續攻堅,建立起全球最大的三陰性乳腺癌多組學隊列,總結三陰性乳腺癌的“復旦分型”,提出了“基于分子分型的精準治療策略”,改變了過去“一群人一個方案”的治療困境,有效實現“一人一策”的精準治療。

在此基礎上,團隊又開發了簡易實用的免疫組化分型方法,并推廣至臨床應用,依托FUTURE臨床試驗,將多線治療失敗的三陰性乳腺癌患者的客觀緩解率從早年的5%~10%提高到29%。

從基礎到臨床,百萬患者生存獲益

“光在基礎研究領域的成功還遠遠不夠,我們的研究目標不只是為了發幾篇高質量論文,我們的初心是將最新研究成果造福乳腺癌患者。”除了基礎研究,團隊成功找到在乳腺癌轉移和耐藥過程中的關鍵基因,闡明了其調控轉移和耐藥的機制,并開發了針對性的精準治療策略,相關小分子抑制劑已進入I期臨床試驗。團隊利用大數據構建多基因預測模型,精準預測三陰性乳腺癌復發轉移風險,其有效性已在前瞻性臨床試驗中得到驗證。

邵志敏表示,通過成果應用,項目組近年收治的早期乳腺癌患者5年生存率從20年前的不足80%提高到93.6%,超過美國同期5年生存率(90.2%)。乳腺原位癌檢出率從早先的5%提升到近年的20%,達到國際先進水平。

項目組每年診治上海市40%以上新發乳腺癌病例,并聯合上海多家醫院推廣應用,基本覆蓋了80%以上的上海市新發病例。“雖然近年來上海市乳腺癌的發病率不斷上升,但是自2014年起上海市乳腺癌死亡率逐年降低,這與我們近些年持續的攻堅成果是密不可分的。”邵志敏說,系列成果也將通過中國抗癌協會乳腺癌專委會的平臺,向全國各地的乳腺癌診治單位進行推廣和普及,讓全國的乳腺癌診治水平和患者生存率上在未來都能有所提升。