生化檢測技術原理

科學發現的過程往往與現實生活有緊密的聯系,例如萬有引力定律的誕生據說就來源于牛頓被蘋果砸到腦袋,生化檢測原理的發現過程雖沒有類似的軼事,但也可以用一個生活中的例子描繪:將溶液比作一杯水,待測物質比作滴入水中的墨水,水的顏色越深,間接說明墨的濃度越高,也就是可以根據顏色深淺判斷出待測物質的濃度的高低。

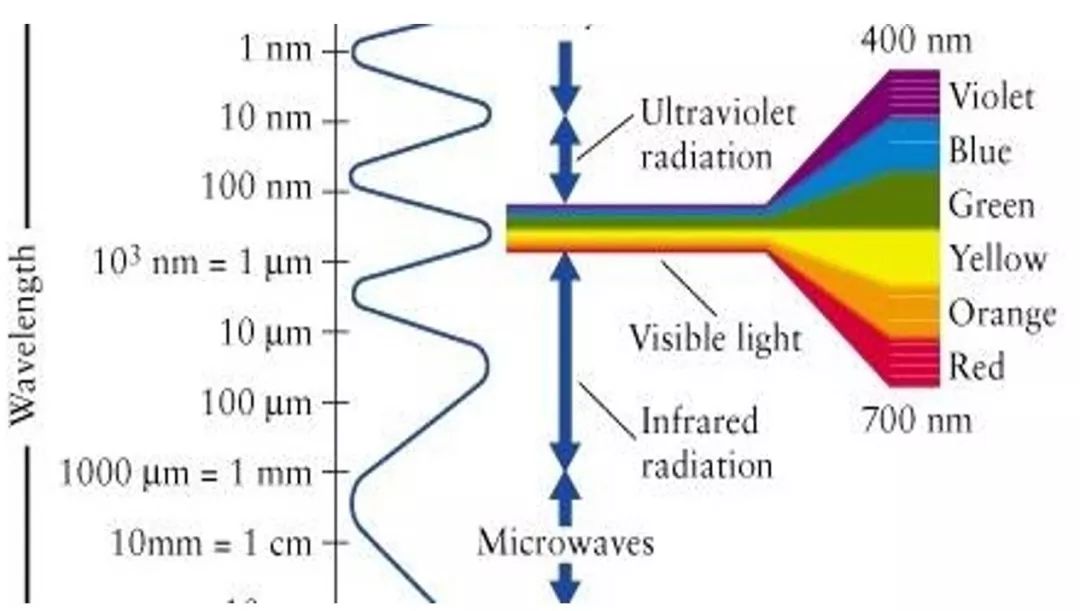

這里提到的顏色是指人對光的視覺效應,人肉眼所見到的光波長范圍在400nm到700nm,不同波長的光表現不同顏色。例如波長400nm附近的光呈現紫色,波長逐漸升高,光的顏色從最冷色的紫色變為最暖色紅色。

如果待檢物質本身是無色的,那么就需要引入生化反應,將無色的待測物質轉有色的生成物質。

知道了顏色深淺與物質濃度存在關系,但不知道兩者的轉換關系,還是無法檢測出待測物質的濃度。科學家自十八世紀便開始研究兩者的關系: 1729年的布格和1760年的朗伯分別闡述了物質對光的吸收程度和其厚度之間的關系;1852年的比爾進一步提出光的吸收程度和吸光物質濃度有類似的關系,結合起來就得到了光吸收的基本定律:朗伯-比爾定律(Lambert-Beer Law)。

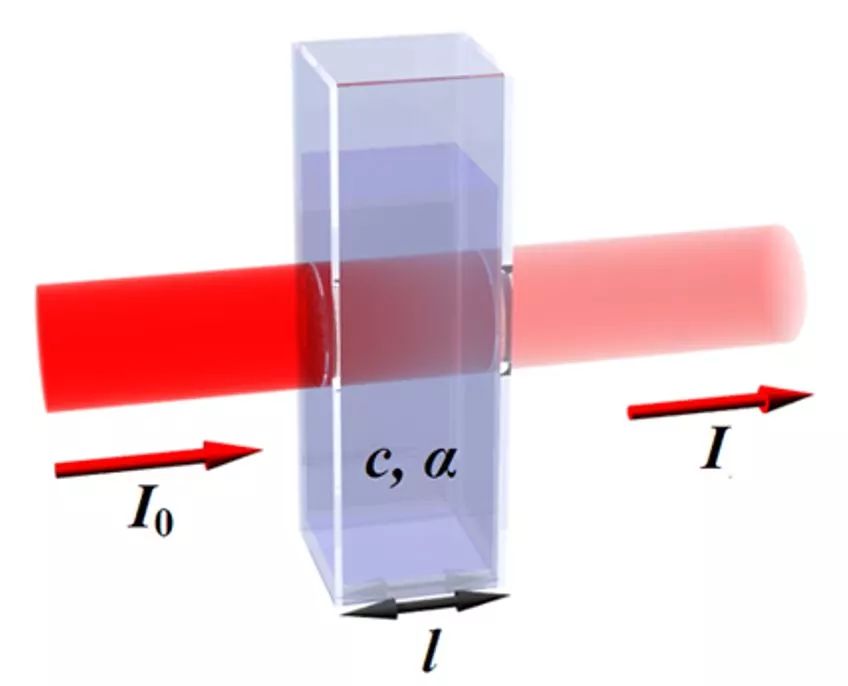

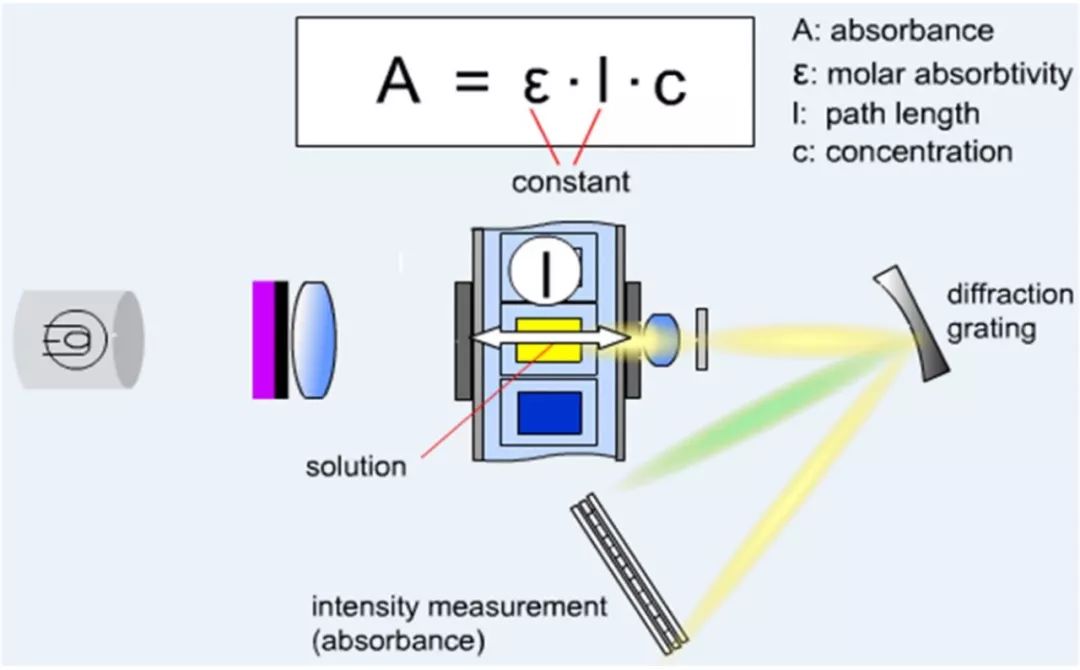

朗伯-比爾定律指出在吸光物質處于一定濃度范圍內,且入射光線為單色光的情況下,吸光物質的濃度越高,摩爾吸光系數越高,容器的厚度越大,出射光線的強度越低。

在衡量光穿過溶液時的吸收程度時,我們常用透光度T來描述,即:

T=I/I0*100,其中I為出射光強度,I0為入射光強度。

為了方便計算,通過對透光度T的轉換引入一個新的概念:

吸光度A,吸光度A與透光度T呈負對數關系,與濃度呈線性關系。

因此,朗伯-比爾定律以數學公式可表示為:

A=εLc,其中為A為吸光度,ε為物質摩爾吸光系數,L為光徑,c為物質濃度。

在ε和L為固定常數的情況下,A和c呈線性關系。

生化分析儀在結構上根據對光的分光是在待測溶液的前或后,分為前分光和后分光。后分光相比前分光,具有方便獲得多個波長下吸光度和可連續監測的優勢。因此,羅氏的生化分析儀使用的是更主流的后分光分析技術:首先光源發出復合光,然后光線被整理成平行光,平行光經過反應杯穿過溶液后,衍射光柵會將其分為十二個不同波長的單色光,最后照射在檢測器上檢測光線強度。

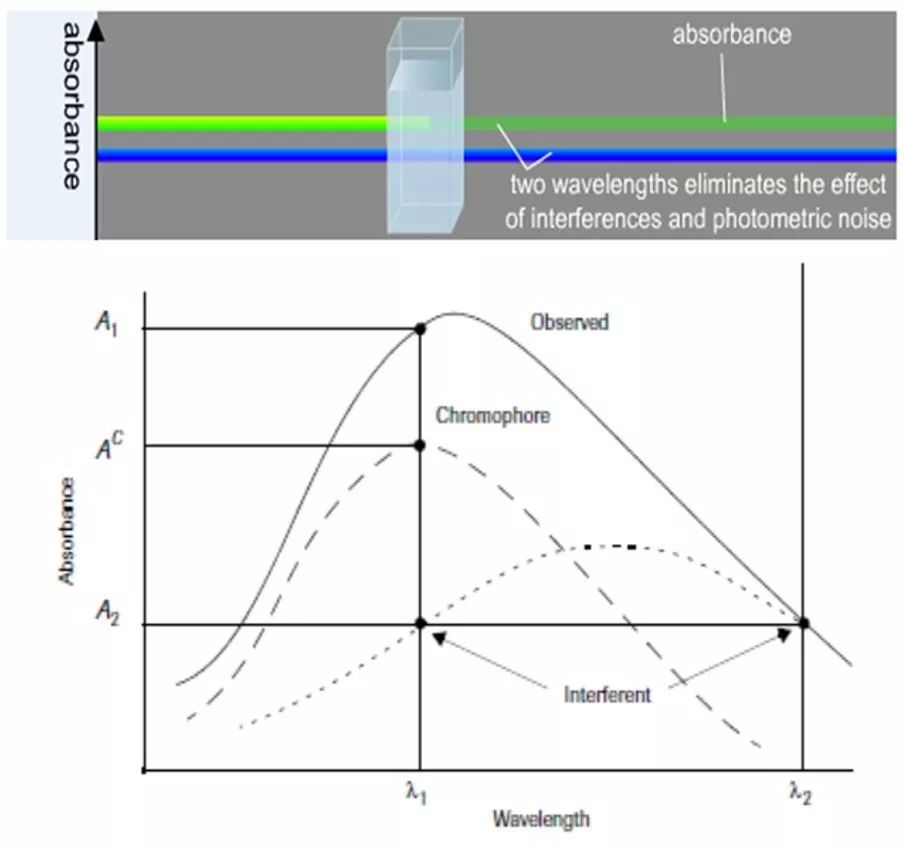

除了后分光技術,雙波長技術也應用到羅氏生化分析儀的檢測中,即選擇2個波長的吸光度進行檢測。在這種模式下,由于用于計算的吸光度是主波長的吸光度減去副波長的吸光所得,因此電壓不穩定及常見的干擾因素會因在主波長和副波長下具有相同的吸光度而被間接消除。

至此,生化檢測技術的原理是否變得豁然開朗?

參考資料

1. CC region - CPS好培訓項目資料:生化檢測技術原理(作者:孫楠)

2. cobas 6000 analyzer series COBI-CD COBI Version 2.1