搭建交流平臺 推動磁珠發展 首屆納米磁珠學術論壇召開

分析測試百科網訊 2021年12月10日,首屆納米磁珠及生物醫學國際學術論壇在蘇州納米城開幕。本次會議由蘇州納米科技發展有限公司、海貍公司與中國分析測試協會標記免疫分析專業委員會聯合主辦。論壇邀請三十余位在國內外納米磁性材料領域和生物醫學領域的知名專家和產業領袖做主題報告,為相關領域的科學家和產業界搭建一個技術合作和交流平臺,推進納米磁珠和生物醫學的協同發展。

海貍生物董事長任輝

海貍生物董事長任輝介紹了到場嘉賓,納米城總裁張淑梅女士,新西蘭皇家科學院院士、蘇州大學杰出教授陳曉東,西交利物浦大學慧湖藥學院王牧教授,上海交通大學著名納米磁珠專家徐宏教授,自己的導師、北京大學李毅教授,聊城大學生命科學學院院長曹雪松教授,海貍生物首席科學家黃明賢博士,蘇州大學血液中心朱力教授,上海百力格總裁李俊教授,廣州醫科大學蘇金教授,蘇州大學法醫系主任陶陸陽教授,國家納米中心楊延蓮研究員,武漢病毒所劉翟研究員等。

中國分析測試協會標記免疫分析專業委員會顏光濤主任用視頻發來了致辭。他說,納米磁珠是基礎醫學和IVD領域重要的原材料,并廣泛應用于多種領域。希望本屆論壇促進大家更好交流,互相促進,提出未來發展方向,取得更多共識,論壇將使納米磁珠在生物醫學領域的應用產生更深遠的影響。顏光濤主任回顧了自己同海貍多年來的合作,預祝海貍今后更好發展,在納米磁珠領域發揮更重要的作用。

海貍生物首席科學家黃明賢博士致辭,他首先代表海貍熱烈歡迎大家的到來。舉辦該學術論壇的目的,是搭建納米磁珠及生物醫學領域的交流互動平臺,充分展示這兩個領域最前沿的研究成果和技術需要,促進和推動納米磁珠與生物醫學領域的科學發展、技術創新和產業升級。希望通過此次論壇,大家可以碰撞出一些火花,互相認識、交流、學習,大家得到共同提高。

納米城總裁張淑梅女士致辭。她回顧了海貍作為第一個磁珠規模化生產的企業,任輝總經理考察、選擇納米城、并最終把總部設置在這里的歷程,今天一個重要的慶典環節就是海貍總部的啟動儀式。預祝論壇圓滿舉辦,并歡迎大家來蘇州納米城考察交流。

報告題目:生命質量工程與過程工程創新

報告人:蘇州大學杰出教授陳曉東

在IQ和EQ之后,陳曉東教授提出生命質量(Life Quality:LQ)為人類社會的一個重要的概念。LQ對我們每個人都意義深刻,是生活和工作的主要驅動力(之一),也應是制造業為社會服務的標尺。陳曉東教授解析了LQ的基本含義和與工程技術的關系,并指出我們要關注LQ驅動力。在現階段,跨學科是在“正常”不過的事情。報告介紹了認清人的消化系統的復雜性與仿生技術的必要性并例舉了體外仿生人消化系統、仿生大腸反應器等相關案例。

報告題目:基于納米功能微球的超靈敏、多重生物檢測與臨床應用

報告人:上海交通大學生物醫學工程學院研究員徐 宏

目前,蛋白/核酸檢測技術因難以精確定量,急需發展超高靈敏、單反應多重生物檢測技術。徐宏研究員以解決臨床問題為導向的產、學、研、醫科技創新研究模式,做出了許多成果。本次報告徐宏研究員介紹了核酸提取磁珠的設計與高性能分子檢測,微球表面微觀結構控制與免疫檢測構效關系,超高容量編碼微球庫的構建與單管、多重生物檢測,“微珠-液滴”微流控芯片(BOAD)構建與數字式檢測,基于縫隙增強拉曼(GERTs)的超靈敏C檢測技術,基于磁珠選擇性吸附的快速無損外泌體分離純化技術 MagExo。

報告題目:病毒與宿主是敵是友?

報告人:北京大學生命科學學院教授李 毅

病毒在自然界是廣泛存在的,有生命的環境中都有病毒的存在,包括海洋和陸地。油菜菌核病( Sclerotinia sclerotiorum)是一種真菌病害,每年造成的損失高達84億元,而DT-8是一種單鏈環狀DNA病毒可以侵染導致油菜菌核病的真菌。報告介紹了三種主要水稻病毒的機理、侵染、抵抗等,并指出病毒是最簡單的生物,搞出來的事非常不簡單;病毒多種多樣,搞出來的事非常不一樣;病毒是易變的,其變化是多種多樣的!

報告題目:蛋白質組學在新藥研發中的應用和如何突破蛋白質組學的“卡脖子”問題?

報告人:西交利物浦大學教授、慧湖藥學院執行院長王 牧

西浦慧湖藥學院應“中國藥谷”戰略而生,助力“中國藥谷”騰飛。作為“社會產業-高校”生態協同發展的催化器和促進器,西浦慧湖藥學院已凝聚各方共識,將在戰略定位上對標“中國藥谷”建設目標,主動擔當生態賦能引擎,全力推動產業高質量、高效率、可持續發展。報告介紹了蛋白質組學在新藥研發中的應用和如何突破蛋白質組學的“卡脖子”問題等。

報告題目:打造納米技術應用產業生態圈

報告人:蘇州納米科技發展有限公司副總裁壯子陽

蘇州納米城重點聚焦微納制造、納米新材料、第三代半導體、納米大健康等四大領域,以構建“納米技術產業生態圈”理念為指導,整合布局產業發展核心創新資源要素,為推動納米技術創新創業提供最佳成長環境和發展平臺。壯子陽副總裁指出蘇州納米城綜合扶持力度大、系統針對性強、覆蓋全面、產業聚焦,歡迎各類創業團隊入駐。

報告題目:微磁珠技術在法學領域的應用與展望

報告人:蘇州大學教授陶陸陽

蘇州大學法醫學科擁有AB測序儀、質譜、ANT神經精神診斷系統、凝膠成像系統、冰凍切片機、 Nanodrop等儀器設備,儀器設備固定資產3000多萬元。搭建了法醫病理學、法醫臨床學、法醫物證學、法醫毒物分析、法醫昆蟲學、痕跡與微量物證等專業性的教學、科研和司法鑒定公共服務平臺。報告分享了微磁珠技術在蛋白質純化、DNA鑒定、細胞分離、毒理學分析等法學領域的應用,并指出MNPs的快速精準有望應用于法醫學科的不用領域。

報告題目:國際科技合作平臺ICGEB的創新發展與產業服務

報告人:國際遺傳工程和生物技術中心ICGEB中國區域研究中心主任楊義力

國際科技合作平臺ICGEB是多邊國際合作平臺和橋梁,主要研究方向包括疫苗研究和開發、治療性生物藥產品和診斷技術和產品。報告介紹了ICGEB在中國區域研究內容:圍繞生物藥和小分子藥物,發現新的靶點和先導化合物;應用新技術、新方法進行疫苗研發;研究開發新型診斷方法和診斷試劑。

報告題目:增強型電化學發光免疫分析 ?-磁珠周邊那些事

報告人:深圳賽安診斷技術有限公司董事長兼總經理周明

化學發光免疫分析是醫療器械行業的最大細分領域。超過60%的醫療決定依據臨床體外診斷得到的結果。臨床體外診斷是醫療器械領域最大的板塊,免疫分析占中國體外診斷市場的三分之一,目前~400億元人民幣市場規模,增速15-20%。但~80%市場由外國巨頭占據;進口替代是未來十幾年的行業主旋律。報告介紹了安塞診斷面對不同應用場景的多款儀器如YnY 2020、YnY 2030、YnY 2050、YnY 3030 、YnY 6060等。

報告題目:納米材料規格標準:挑戰與展望

報告人:國家納米科學中心研究員葛廣路

納米材料規格標準的意義在于首先規定關鍵指標,作為供需雙方供貨協議的基礎,方便貿易;其次,指導生產企業的產品統型,提高質控水平和研發效率;最后,滿足下游用戶的選材需求(對于不斷涌現、快速發展、多樣性高的納米材料尤為重要)。納米材料規格標準化的難點在于納米材料的分類與命名、特性指標的選擇、定量要求與定性要求以及測試方法標準的缺乏。報告介紹了各類納米材料在制定規格標準是的難點并指出納米材料規格的國際標準將有利于國際貿易和納米產業,但需解決指標規定、量值和測試方法等一系列挑戰。

報告題目:磁珠微球在微流控體系內的應用及樣本處理單元的結構設計

報告人:翊新診斷技術(蘇州)有限公司總經理周朋

報告分析了POCT核酸檢測的領導者FilmArray的技術優勢:機械力細胞破碎,囊袋對擠磁珠提取;巢式PCR;微反應孔多重PCR和凍干粉試劑。FilmArray以磁珠提取為基礎的樣本處理奠定了后續操作的基礎。報告還介紹了磁珠純化單元實例演示以及以賽沛( Cepheid)的 GenExpert為代表的硅膜核酸提取。

報告題目:新冠病毒轉錄組研究

報告人:中國科學院武漢病毒研究所微生物資源與生物信息研究中心副主任劉翟

冠狀病毒,人類已知具有最大基因組的RNA病毒。報告介紹了SARS-COV-2病毒在細胞感染過程中的轉錄狀態;SARS-CoV-2在敏感細胞系和非敏感細胞系中的表達差異;SARS-COV-2感染細胞過程中的特征性反應;是否存在與 SARS-COV-2特異性相關的宿主因子等。報告指出SARS-COV-2在細胞中的轉錄周期與細胞易感性呈正相關,易感性越強,復制周期越長。病毒感染的第一階段,宿主細胞內代謝和生物發生過程被顯著改變;第二階段,細胞內先天免疫通路被顯著激活;相對于病毒轉錄,細胞內免疫反應具有滯后性。

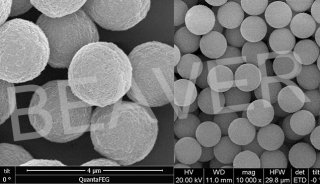

報告題目:Nanostructured magnetic beads for DNA extraction ?-A Chinese/German standardization project

報告人:德國PTB研究院研究科學家Uwe Steinhoff

國際標準是一份包含實用信息和最佳實踐的文件,它通常描述一種商定的做事方式或解決全球問題的方法。報告介紹了用于DNA提取的納米結構磁珠-中國/德國標準化項目:ISO/TS 19807-2:2021。這一標準的范圍包括指定要測量磁珠的特性、僅適用于含有大量磁性納米顆粒的磁珠、列出可能適用的測量方法,但并不包括磁珠的健康、安全和環境方面。

報告題目:基于免疫大數據的人工智能疾病分析系統

報告人:四川省人民醫院健康管理研究所常務副所長張志新

報告介紹了一系列基于免疫大數據的人工智能疾病分析系統。目前該系統可以準確判斷30種疾病,包括15種常見實體腫瘤、5種血液腫瘤、5種感染、6種自身免疫疾病、2種神經退行性疾病。其原理為通過V(D)J重組而得到的TCR/BCR多樣性是建立獲得性免疫系統的基礎、TCR/BCR的多樣性在抗原刺激或惡性病變時會因為克隆增生而改變。

報告指出基于免疫大數據的人工智能腫瘤分析系統是通過分析檢測樣本中的免疫特征變化而發現已經發生了的針對疾病的免疫反應,可以及早發現腫瘤、感染、自身免疫疾病。基于免疫大數據的人工智能腫瘤分析系統和常規的高通量基因測序不同。常規的高通量測序是通過檢測樣本中基因的突變,從而判斷腫瘤和疾病發生的風險。但是根據基因突變沒有辦法判斷何時發生腫瘤,更沒有辦法判斷腫瘤發展的快慢。利用免疫大數據判斷疾病是全球首創技術。該技術的靈敏度和特異性遠遠超出了目前市場上所有的疾病篩查技術。

-

企業風采

-

標準

-

企業風采

-

投融資

-

產品技術