中國科技期刊的困境與出路

黨的十九大指出,加快建設創新型國家。目前,我國已成為世界重要的研發活動中心,研發投入增長走在世界前列。然而,科技學術期刊是我國當前科技界的一塊短板,我們國家對科技投入了大量資金,除了直接用于基礎和應用研究活動外,還要向國外科技期刊支付不少版面費。如何做大做強中國科技期刊,關乎創新型國家建設,本刊今日再次聚焦此話題。

科技期刊是科技文獻的主要載體,是積聚前沿、尖端科技信息與文獻資源的主要平臺。科技期刊的發展,對于服務創新型國家建設,維護國家科技信息安全,提高科研人員在國際同行中的學術影響力,提升科技文化國際交流的話語權以及推動中國科技出版產業轉型升級,都具有非常重要的意義。

中國科技期刊發展的現狀

當前,中國已成為世界重要的研發活動中心,正加速從世界科技大國向世界科技強國邁進。然而,由于我國目前科技期刊數量和質量遠不能滿足科研成果產出的發布需要,導致大量的本土優秀科學論文外流,科研成果的首發權和話語權嚴重受制于人。

我國目前年出版科技期刊約為5000種,從數量上看已經形成一定的規模,但高水平的期刊和英文版期刊很少。英文科技期刊只有約310種(占總數的6.2%);2016年度被SCI收錄的我國科技期刊只有178種,僅占SCI收錄8856種期刊總數的2.0%,位于Q1區(期刊的影響因子位列國際同類學科的前25%)的科技期刊則更少,只有35種。可以說,由于市場化程度低,產業集中度低,這種分散辦刊的模式嚴重制約了期刊的發展,造成我國科技期刊的學術影響力和市場競爭力較弱,缺少一批具有國際影響力的高端品牌期刊。

從國際科技出版的形勢來看,愛思唯爾、施普林格·自然集團幾大主要科技出版集團已形成了期刊集群化的壟斷優勢,例如,愛思唯爾每年出版的期刊有3200多種,施普林格·自然集團每年出版期刊有3300多種。他們不僅期刊數量眾多,而且在各學科領域均擁有具有世界影響的知名期刊,其中不乏一些由中國知名學者創辦或擔任主編的期刊。依托期刊積聚的海量優質資源,他們已完成了產業轉型,基于期刊的數字出版業務已成為其利潤的主要來源。目前,這些集團紛紛進軍中國,開設分支機構,直接尋找國內科學家辦刊,搶占我國的科技出版資源,對中國科技期刊的發展構成嚴峻的挑戰。

科技內容資源是國家的戰略性資源。由于我國科技期刊發展滯后,科技創新的成果發布和檢索使用等關鍵環節被國外出版機構所控制。一方面,在現有學術評價體系下,對于國家投入大量經費產生的優秀創新成果,其科研人員往往會選擇在國外科技期刊發表相關文章,有的還需支付較高的論文處理費;另一方面,國內科研機構如需使用這些在外刊上發表的文獻,還不得不再付費購買國外出版機構的文獻數據庫;從而也就形成了“兩頭在外”的惡性循環。

為了改變我國科技期刊發展嚴重滯后于科學研究水平的狀況,近年來,國家有關部委先后出臺了一系列支持中國科技期刊發展的政策和辦法,不斷加大支持力度。例如,中國科協、財政部、教育部、新聞出版廣電總局、中國科學院、中國工程院六部門共同實施的“中國科技期刊國際影響力提升計劃”,中國科學院的“期刊出版領域引進優秀人才計劃擇優支持”等等一系列政策措施的出臺,大大提升了我國科技期刊的整體實力和活力,科技期刊發展也呈現了蒸蒸日上的態勢。但是,必須清醒認識到,當前中國科技期刊還缺少具有國際影響力的期刊品牌群,經營管理尚未與國際接軌,未能真正實現全球化辦刊,距離實現科技期刊強國的目標依然任重道遠。

推動科技期刊發展的實踐探索

要破解當前“兩頭在外”的被動局面,就必須要加快推動我國科技期刊發展壯大,打造國際知名科技期刊品牌集群。

中國科技出版傳媒股份有限公司(科學出版社)作為中央出版機構,出版了以《中國科學》系列、《科學通報》(簡稱“兩刊”)為代表的近300種科技期刊。60多年來,眾多在中國科技發展史上留下光輝篇章的院士和學者,其重要的科研成果幾乎都在“兩刊”上發表過。例如,屠呦呦所在研究組的《一種新型的倍半萜內酯——青蒿素》、袁隆平的《水稻的雄性不孕性》、陳景潤的《表達偶數為一個素數及一個不超過兩個素數的乘積之和》……可以說,“兩刊”與新中國科技事業一路同行,見證和記錄了我國科技發展的歷程與成就。

作為中國科技期刊出版的“國家隊”,著力提升科技期刊國際影響力,辦好科技期刊,推動科技文化“走出去”是國家對中國科技出版的發展要求,也是中國科技出版人義不容辭的責任與使命。同時,推動科技期刊發展,也是中國科技出版產業實現轉型升級、提升國際競爭力的關鍵所在。

為推動科技期刊發展,中國科技出版傳媒股份有限公司制定了科技期刊的發展規劃,不斷加大投入,“點面體”結合,推動科技期刊發展突破:

“點”:加快創辦重點英文大刊,提升高水平英文版刊物的國際影響力。

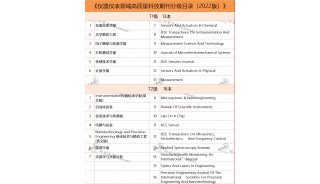

一方面,持續推動提升《中國科學》和《科學通報》的國際影響力,“兩刊”英文版影響因子持續上升。根據2017年6月14日發布的2016版《期刊引證報告》,“兩刊”全部9種英文期刊的SCI影響因子創下歷史新高,平均提升51%;其中,數學、化學、生命、物理、通報、材料(2014年創刊)6種期刊進入Q1區。

另一方面,中國科技出版傳媒股份有限公司不斷加強重點學科和新興學科科技期刊的創刊工作,樹立起中國科技期刊的旗幟。2011年至今,科學出版社作為主辦單位創辦新刊18種,其中第一主辦6種。比如由中國科學院院長白春禮擔任主編、美國國家科學院院士蒲慕明擔任常務副主編、各學科知名學者擔任副主編的《國家科學評論》創刊號于2014年3月正式出版。該刊是中國第一份戰略性、導向性英文版綜述類學術期刊,首個影響因子為8.0,2017年最新發布的影響因子為8.843,在全球多學科綜合類期刊中位列第五。

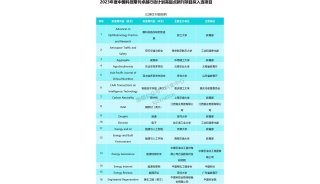

2016年度,國內共有35種期刊進入國際同領域期刊排名Q1區,其中,科學出版社主辦或出版的位于Q1區的有11種期刊。

“面”:推動科技期刊學科集群化發展。

中國科技出版傳媒股份有限公司圍繞國家中長期科技發展規劃確定的重點方向,結合我國的優勢學科領域,在生命、地學、材料、能源、信息和空天等學科領域,著力打造學科期刊集群,實現期刊資源集聚工作的突破。目前,已建成地球與環境科學信息網,集聚了該領域176種優秀期刊、126個重點實驗室、6000多位專家的內容資源。

“體”:通過數字出版平臺建設推動期刊平臺化、集約化管理運營,適應國際化出版需求。

近年來,中國科技出版傳媒股份有限公司研發了SciEngine中國科技期刊國際傳播平臺、期刊全流程數字出版平臺、中國科技期刊開放獲取平臺等數字化的期刊出版平臺。其中,SciEngine平臺可實現在線實時投稿與審稿功能,大大提升了期刊出版運轉效率,而且還與CrossRef、Web of Science等直接對接,可全球同步發布和數據共享,實現實時國際化傳播;該平臺可以服務于全國的科技期刊編輯部,從而助力中國科技期刊走向國際。該平臺于2016年被國家新聞出版廣電總局評為“全國報刊媒體融合創新案例20佳”。

關于中國科技期刊發展的思考與建議

科技期刊不僅僅是一種出版形態,其發展關聯著科技管理政策、學術評價體系、科技出版產業升級等一系列命題。基于對科技期刊發展規律和特點的研究,結合工作實踐,就如何推動中國科技期刊發展提出以下幾點思考和建議:

優化改進當前的學術評價體系,尤其是唯影響因子而論的簡單評價方式,要通過學術評價指標的設置,鼓勵國內的科研人員“把論文寫在祖國的大地上”。例如,中科院就要求相關院士必須要在“兩刊”上發表過相應的文章;此外,日本的很多諾貝爾獎獲得者,其文章都是發表在其國內的期刊上。

要在政策層面支持有實力的出版機構創辦外文版科技期刊。期刊創辦過程少則三五年,多則需十年左右方能真正形成學術影響力,獲得相應的社會效益和經濟效益。在此過程中,出版企業必然承擔著巨大的成本壓力,為此,有必要成立相應的支持期刊發展的專項資金或出版基金,來從國家層面給予資金支持,一方面緩解出版企業的經營壓力,另一方面也通過評選來優先支持有發展潛力的科技期刊。

要改革刊號管理機制,提高創刊審批效率,鼓勵國內出版機構積極創辦英文版科技期刊。隨著科技發展和創新日新月異,新興學科和交叉學科不斷涌現,科研人員對細分化、專業化科技信息發布渠道的需求不斷增加;而且,對發布時效性的要求也越來越高。目前,中外期刊在管理方式上存在較大差異,外刊創辦為備案制,效率高、周期短,能夠較快地集聚某一學科領域的科研人員及科技成果,從而占據發展先機。

要從制度層面鼓勵期刊集群化發展。在開放的市場環境下,單一的期刊無法與集約化發展的期刊群競爭,而且,科技出版要提升規模化、集約化、專業化水平,實現數字化轉型升級,也需要集群化的期刊來提供內容支撐。因此,國家應加大對重點科技出版機構的支持力度,以點帶面,盡快加強期刊的集約化經營和發展,提升科技期刊出版的國際競爭力。目前,期刊資源整體格局小而散,市場化和現代化程度偏低,資源整合難度較大。因此,要推動中國科技期刊集群化發展,必須要繼續深化期刊體制改革,推動期刊編輯部市場化改革,鼓勵資源跨部門、跨區域、跨學科整合,讓有實力的出版機構實現期刊集約化、平臺化經營管理,從而快速提升我國科技期刊整體辦刊水平和國際影響力。

(作者:林鵬,系中國科技出版傳媒股份有限公司黨委書記、董事長)

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

政策法規

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件