化石校正分子鐘揭秘迷鰓魚類演化謎題

印度板塊與亞歐大陸的碰撞與隨后青藏高原的隆升是新生代以來最重要的地質事件,由此帶來的氣候環境變化對亞洲及其周邊地區生物區系的演變產生了巨大影響。尤其是青藏高原地區,隨著印度板塊的碰撞、副特提斯海退卻、熱帶和亞熱帶低地出現、巨大山系發育近而最終隆升為今天面積巨大、海拔高峻的世界第三極。伴隨地貌和環境的滄桑巨變,置身其中的生物輪番上陣,最初適應熱帶和亞熱帶的生物,或逃離、或絕滅、或自我改變“演化與隆升并進”,最終只剩下適應高寒缺氧環境的物種得以保留和繁衍,由此成就了一部生命演化的史詩。近日中國科學院古脊椎動物與古人類研究所和中國科學院水生生物研究所合作,利用已知迷鰓類多個代表性化石,將化石種和現生物種一起納入歷史生物地學分析,通過化石校正和祖先分布區重建,揭示適應熱帶和亞熱帶的迷鰓魚類可能在始新世經由西藏借道印度擴散至非洲的演化歷史,為印度-亞歐板塊碰撞和高原生長的環境生物效應再添注腳。

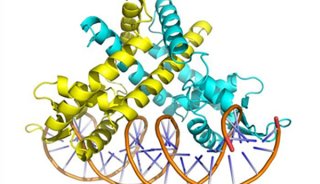

迷鰓魚類(Labyrinth fishes)是鱸超目里一個很特殊的類群,因為鰓腔上方長有一個結構復雜的迷鰓而能呼吸空氣。它們中的斗魚、絲足鱸、吻鱸等是常見的熱帶觀賞魚類。

迷鰓魚類多數種類現在分布在印度和東南亞的熱帶平原地區,只有攀鱸類還分布在撒哈拉以南非洲中西部的熱帶平原和雨林地區。這樣一個特殊的間斷分布模式是岡瓦納裂解、印度板塊漂移隔離分化的產物?還是新近紀大陸間擴散事件的結果?或者由其他原因造就?前人曾嘗試分子學分析解疑,但由于缺乏較可靠的化石記錄,一直沒有清晰的答案。

古脊椎所青藏高原科考隊通過多年的考察,在藏北倫坡拉和尼瑪盆地發現了迄今所知最古老的攀鱸化石(Wu et al., 2017),將這一類群(攀鱸科)的化石記錄前推2千多萬年。研究者也借此首次將青藏高原與這類獨特的熱帶魚類的演化歷史相聯系。

古脊椎所吳飛翔團隊聯合水生所魚類學同行基于上述發現及其他相關化石記錄和分子學數據,運用不同的化石校正結合年代推定方法和生物地理學分析模型,重建了攀鱸類的動物地理學歷史,認為攀鱸類在始新世中期的東南亞與吻鱸分道揚鑣后,隨當時連通西藏的水系擴散至位于較低古緯度(21-24oN)、溫暖濕潤的西藏腹地,并在那至少逗留到古近紀末,后因高原隆升導致的環境變化而在這一地區消失。而它們的先輩卻在印度次大陸與亞歐大陸碰撞后不久,借道印度在約4千萬年前擴散到了非洲。研究者還認為,攀鱸亞非間斷分布模式在這次它們到達非洲時就此定型,之后的陸地連結(如早中新世非洲-阿拉伯板塊與亞歐板塊碰撞)并沒有造成攀鱸的二次擴散,盡管這一構造事件曾促成了非洲和亞洲之間可觀的生物交流。這可能與北非和西亞地區始新世之后逐漸變干的古環境變化有關。另外,通過對烏鱧(黑魚)的平行分析發現,烏鱧和攀鱸的擴散路線大致相同,只是進入非洲的時間略有先后。

這一研究再次突出了化石發現在生物地理學研究中的重要作用。分子學結合古生物學推演生物地理學歷史,除了能納入更好的年代約束,更可能補全被滅絕或者環境變化抹去的歷史分布,特別是像青藏高原這樣經歷了劇烈環境變化的地區。該研究成果近日發表在Science Bulletin。

-

焦點事件