腸道菌群影響血糖和血脂水平

腸道細菌因影響人體各種生理功能和疾病而廣受關注。來自熊本大學(Kumamoto University)的研究人員分析了腸道菌群變化對糖和脂質代謝的影響,首次發現了細菌生產的次級膽汁酸(secondary bile acids)影響血糖和血脂濃度的部分分子機制。這項發現將導致以腸道細菌生產的次級膽汁酸為靶點的糖尿病和血脂異常等代謝疾病治療。

腸道細菌因影響人體各種生理功能和疾病而廣受關注。來自熊本大學(Kumamoto University)的研究人員分析了腸道菌群變化對糖和脂質代謝的影響,首次發現了細菌生產的次級膽汁酸(secondary bile acids)影響血糖和血脂濃度的部分分子機制。這項發現將導致以腸道細菌生產的次級膽汁酸為靶點的糖尿病和血脂異常等代謝疾病治療。

我們腸道內的細菌“房客”估計超過100萬億。據報道,肥胖和非肥胖人群腸道細菌分布趨向不同,并且直接關聯宿主健康。細菌可能影響宿主能量消耗和脂肪堆積,此外,細菌也與一些生活方式病有關,比如2型糖尿病、神經系統疾病(如自閉癥)和腸道疾病(如結腸癌)。

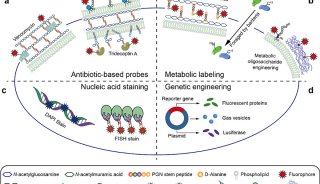

干擾腸道細菌的其中一個因素是抗生素藥物。例如,低血糖是一種嚴重且罕見的抗生素副作用。事實上,一些抗生素,如加替沙星(喹諾酮類抗菌藥)就因為這些副作用而被下架。此外,有報道顯示嬰兒期或兒童期服用抗生素會加速體重增加。

之前的研究已經表明,抗生素導致的生態失調影響肝臟蛋白質表達水平,肝臟是糖和脂質代謝的關鍵器官。因此,熊本大學的研究人員試圖明確抗生素-菌群失調對糖、脂代謝的作用及其機理。

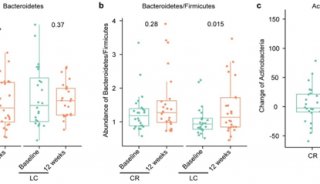

連續5天用抗生素處理小鼠制備菌群失調動物模型,與非抗生素處理組相比,實驗組小鼠的血糖和脂(甘油三酯)濃度分別下降到64%和43%。為了評估造成顯著減少的有關機制,研究人員把重點放在了次級膽汁酸上。這種酸是腸道細菌生產的代謝產物,控制糖代謝和脂肪代謝肝功。

實驗組小鼠腸道細菌的次級膽汁酸產量較少,肝臟石膽酸(lithocholic)和脫氧膽酸(deoxycholic acid)濃度分別下降20%和0.6%。當同時補充次級膽汁酸和抗生素時,小鼠血糖和血甘油三酯水平恢復正常,表明腸道細菌生產的次級膽汁酸是影響宿主糖、脂代謝的關鍵。

接下來,研究人員利用定量蛋白質組學分析次級膽汁酸對肝功能的影響,菌群失調小鼠模型的糖原代謝、膽固醇和膽汁合成相關蛋白表達發生變化,通過補充次級膽汁酸可以恢復這種變化。

“我的研究表明,腸細菌(enterobacteria)和其生產的次級膽汁酸參與了宿主生物體的糖類和脂類濃度變化調節,”項目領導者Sumio Ohtsuki教授說。“這些細菌有望成為預防或治療代謝性疾病(如糖尿病或血脂異常)的潛在目標。”